各種血液浄化療法をザックリと解説!

血液浄化療法の種類とそれぞれを簡単に説明します

この記事はで読むことができます。

- 間欠的腎代替療法の概略と回路構成

- 持続的腎代替療法の概略と回路構成

- 各種アフェレシス療法の概略と回路図

前回の記事でも書きましたが僕的に大きく4つのカテゴリー分類されます。

- 間欠的腎代替療法:IRRT

- 持続的腎代替療法:CRRT

- 腹膜透析療法:PD

- アフェレシス療法

今回はIRRT、CRRT、アフェレシスについてどのよう治療があるかを回路図を用いて説明します。

陳謝

PDに関しては、僕自身まだまだ勉強中の身で臨床経験がなので割愛させていただきます。(後々は記事をアップできるように勉強していきたいと思っています)

各論ではないので深いところまでは掘り下げませんが後々各論として記事をアップしたいと思っています。

間欠的腎代替療法【IRRT:intermittent renal replacement therapy】

基本的に透析室で行っているHDF、HF、HDのことを指します。

ICUなどでも個人用透析機と個人用RO装置を用いて行うこともあります。

血液透析【HD:hemo dialysis】

ダイアライザーに透析液を灌流させて溶質の除去を行う治療法である。

溶質除去の原理は拡散によるもので、小分子の除去に優れた方法である。

しかし、中分子以上の大きな溶質に関しては除去ができないとうデメリットがある。

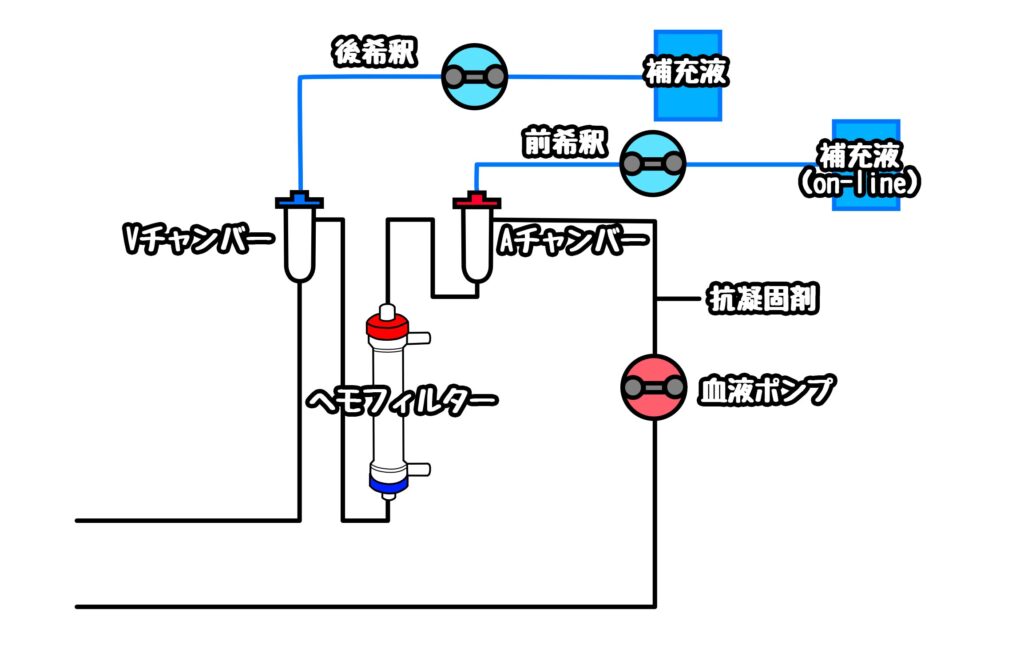

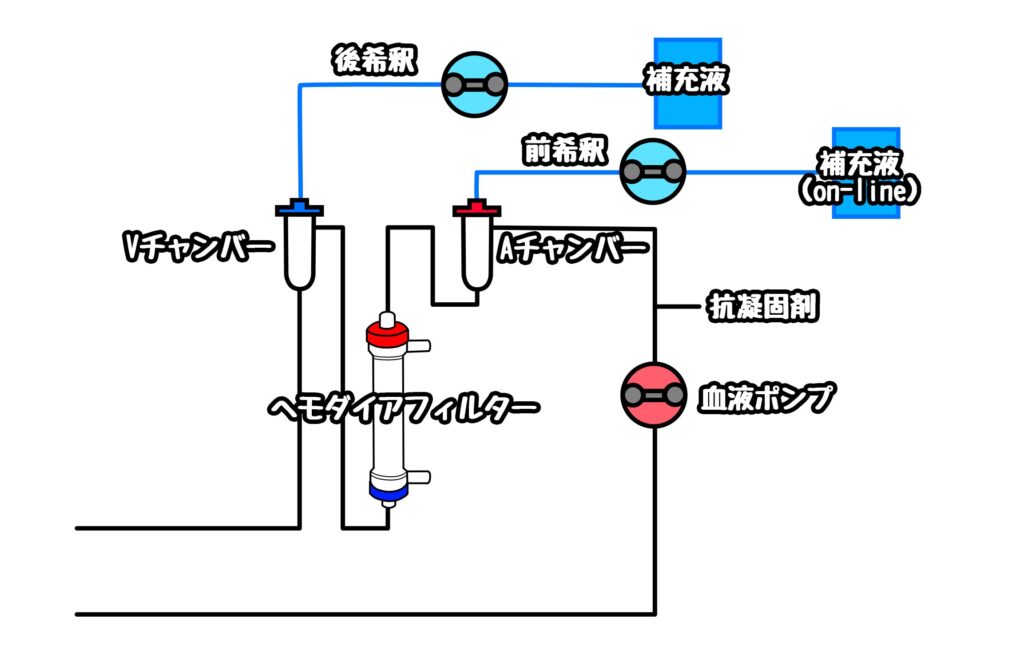

血液濾過【HF:hemo filtration】

ヘモフィルターにかかる膜間圧力差【TMP:transmembrane pressure】により血液から濾液を抽出して溶質を除去し、濾液量と同量の補充液を補充し、ヘモフィルターには透析液は灌流しない。

溶質除去の原理は濾過によるもので、中分子、大分子の除去に優れた方法である。

透析液が流れていないことから、拡散による溶質除去ができないため小分子の除去に関してはHD、HDFに劣る。

補充液を補充する場所により前希釈HF、後希釈HFに分けられる。

ヘモフィルターより前に補充される場合を前希釈HF(Pre-HF)、ヘモフィルターより後に補充される場合を後希釈HF(Post-HF)という。

血液濾過透析【HDF:hemo-dia filtration】

ヘモダイアフィルターに透析液は流れているため拡散による小分子の除去もでき、濾過もかけているため、中分子、大分子の除去も可能であり、HD、HFのいいとこどりをした治療法がHDFである。

溶質除去の原理は、拡散と濾過によるもので、小分子~大分子の除去を行う方法である。

しかし、小分子の除去に関してHDよりも劣る。

HFと同様に濾過を行っているため、補充液を補充す必要がある。

ヘモダイアフィルターよりも前に補充される場合を前希釈HDF(Pre-HDF)、ヘモダイアフィルターより後に補充される場合を後希釈HDF(Post-HDF)という。

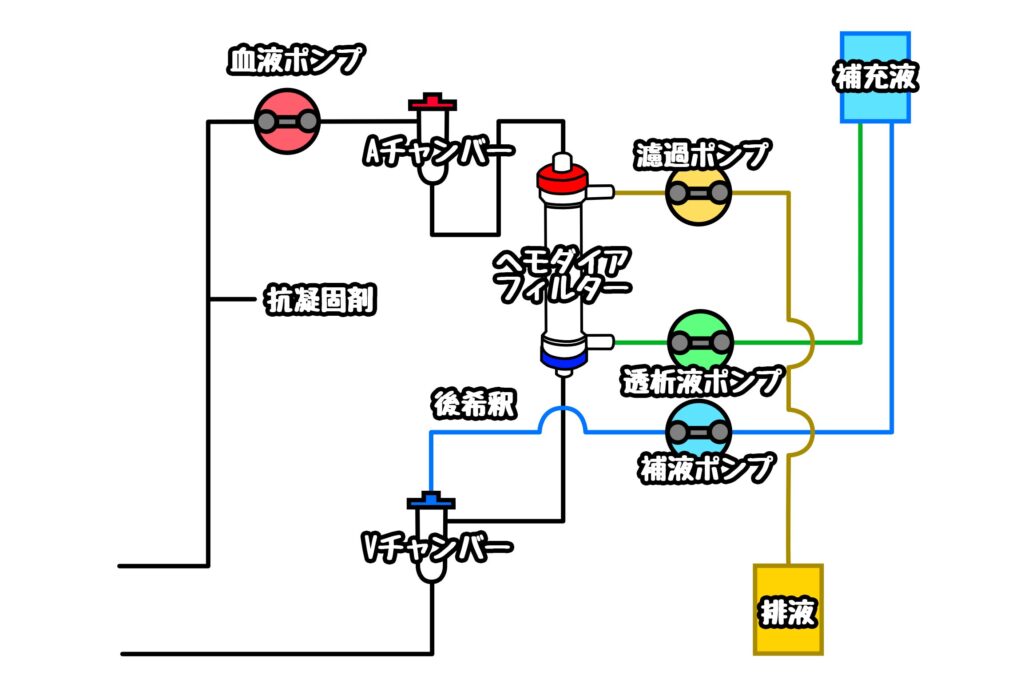

持続的腎代替療法【CRRT: continuous renal replacement therapy】

ICUで管理されている循環動態の悪い患者に用いられているCHDF、CHF、CHDのことを指します。

また、小児や新生児おいても血液浄化が必要な時にCRRTで行います。

IRRTと比べ透析効率は低いことを除いたら他は基本的にIRRTと同じ原理です。

回路構成に関しては各機種によって異なりますが、基本となる構成は、IRRTでのHD、HF、HDFと同様です。

また、CRRTにおけるCHF、CHDFに関しては補充液の制限により高流量での施行が難しいため、基本補充液は後希釈法が採用されています。

回路図中の補充液は透析液も兼ねています。

補充液の一般名は「ろ過型人工腎臓用補液」商品名は「サブパック」や「サブラッド」になります。

基本的には、CHDもCHFもCHDFも回路構成は一緒です。

治療モードの変更や各ポンプ流量の設定を変更することでCHD、CHF、CHDFに切り替えます。

僕が今まで勤務したすべての施設では、治療モードをCHDFで立ち上げ、各ポンプ流量を変更してCHDやCHFに切り替える方法で運用していました。

アフェレシス療法【Apheresis】

ここでは各種治療法をザックリと説明します。後日各論については記事を投稿します。

投稿した際に関連記事としてリンクを設定しますのでしばらくお待ちください。

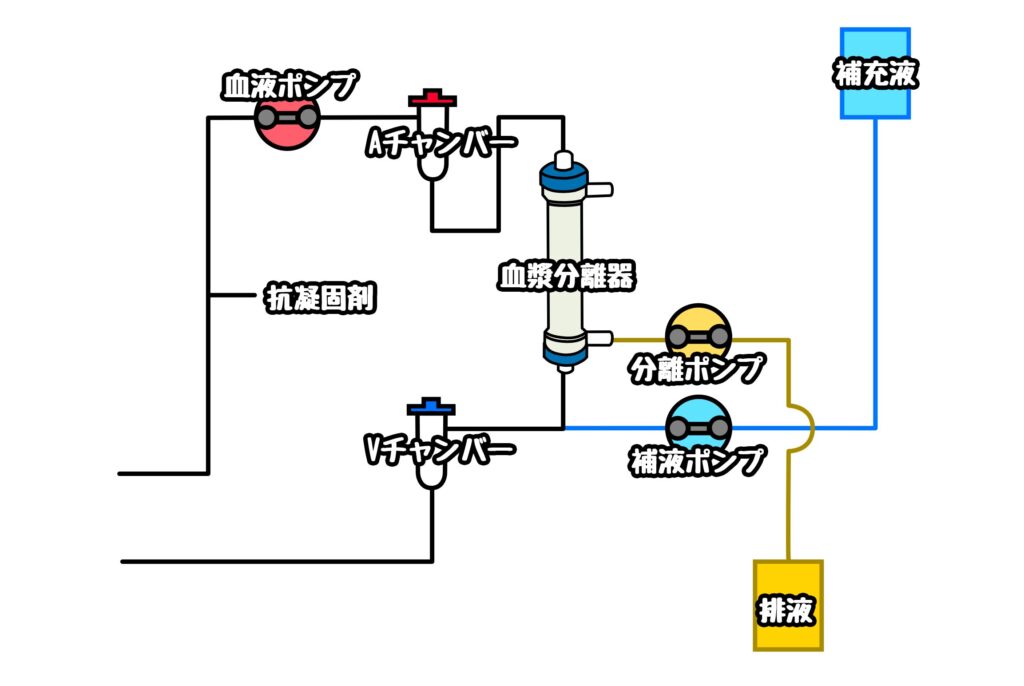

血漿交換療法【PE:plasma exchange】

血漿分離器を使用して、患者血を血球成分と血漿成分に分離し血漿を全破棄し新鮮凍結血漿【FFP】やアルブミン製剤を補充する治療法。

施設によってはアルブミン製剤と電解質溶液をブレンドした補充液を使用しているところもあるようです。

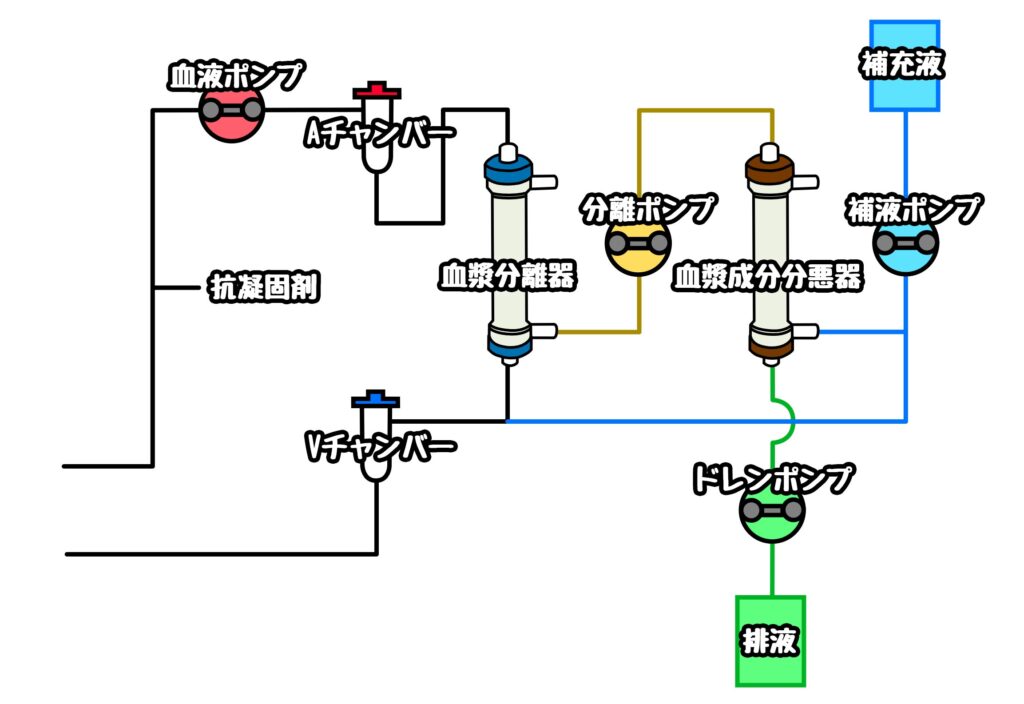

二重膜濾過血漿交換療法【DFPP:double filtration plasmaaheresis】

血漿分離器で分離した血漿成分を血漿成分分画器でさらに分離して除去物質を廃棄する。

血漿成分分画器で濾過された物質(Albなど)は体内に戻りますが、濾過されなかった物質は廃棄される。

また、PE同様に補充液が必要ではあるがPEで使用する量よりは少なくて済む

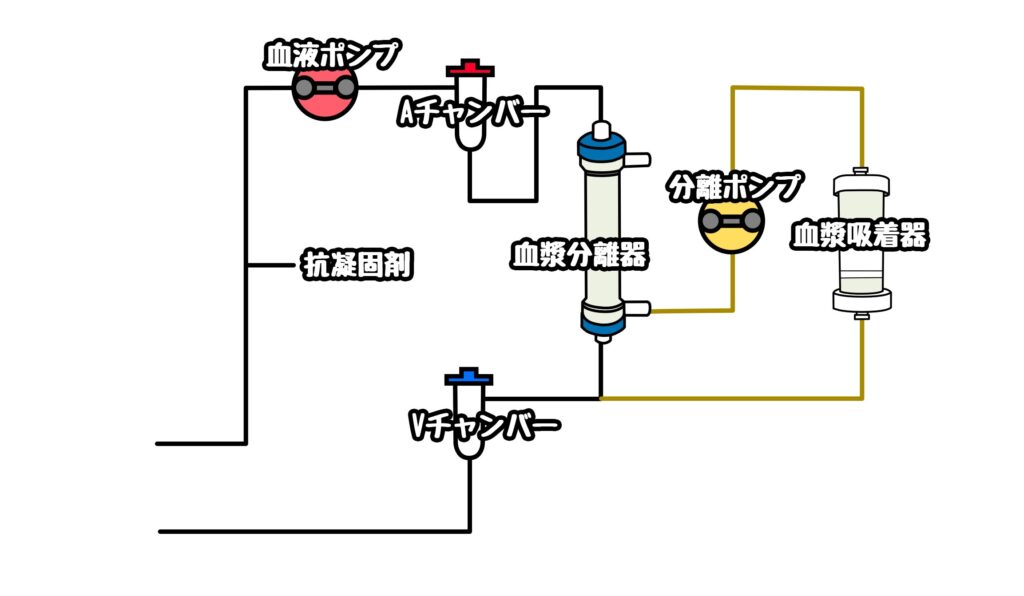

血漿吸着療法【PA:plasma adsorption】

血漿分離器で分離した血漿成分を血漿吸着器へ還流させて除去物質を吸着する。

免疫吸着を目的としたPAを免疫吸着法【IAPP:immunoadsorption plasmapheresis】と呼びます。

回路構成や治療法はPAと同様です。

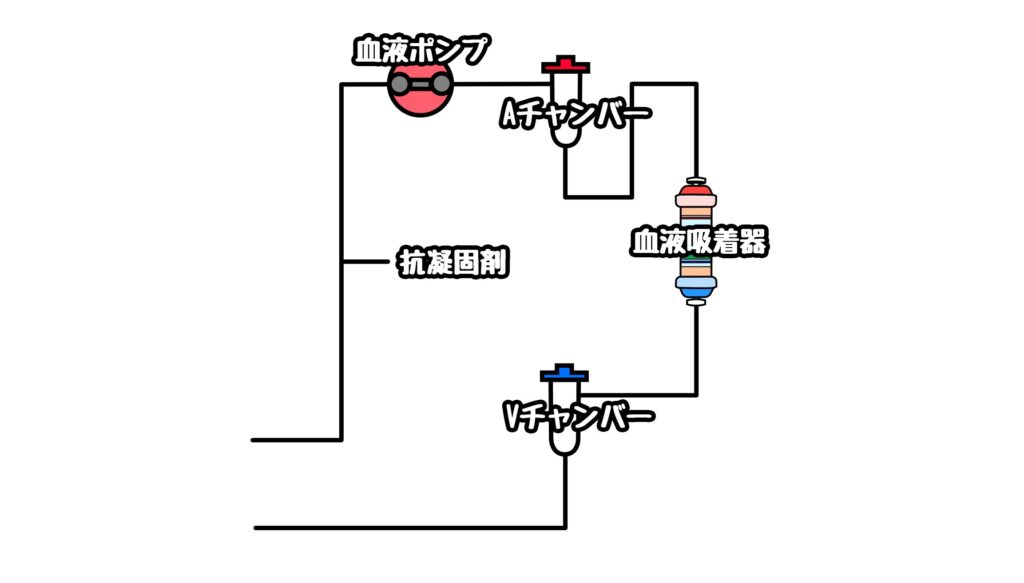

血液吸着療法【HA:hemoadsorption】

患者血を直接、血液吸着器に還流させて除去物質を吸着する。

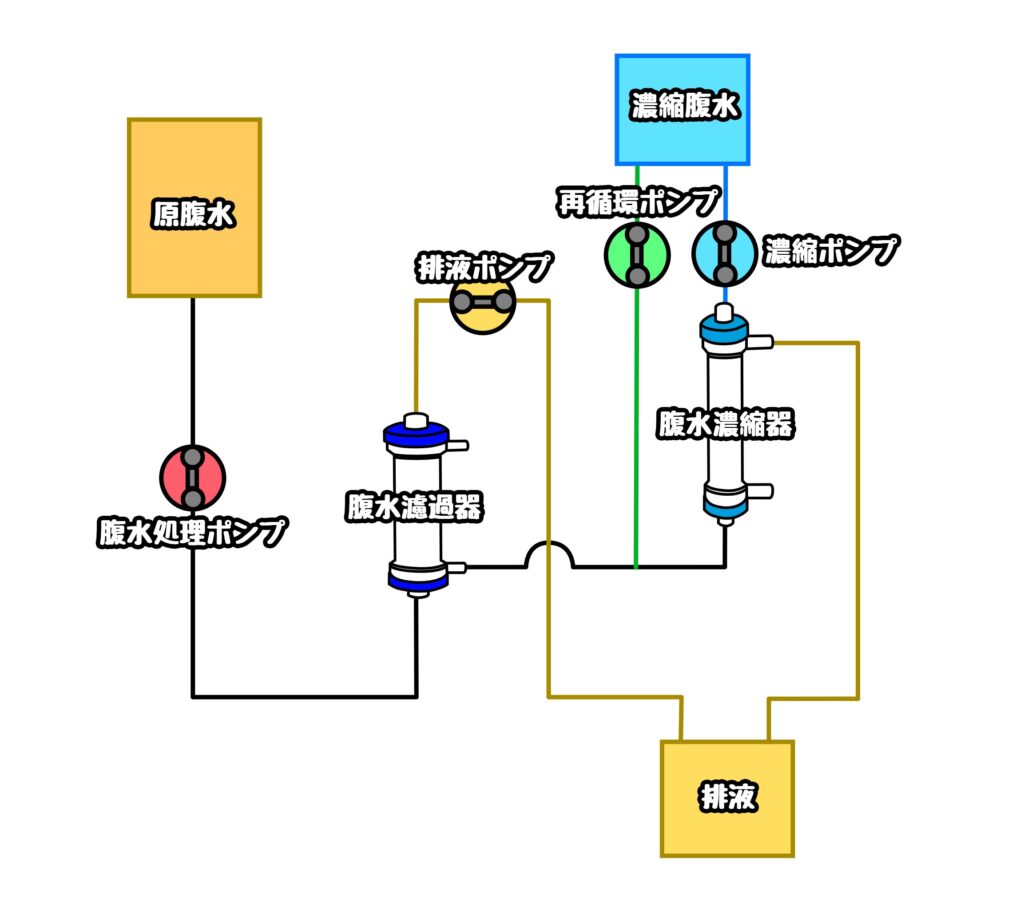

腹水濾過濃縮再静注法【CART :cell-free and concentrated reinfusion therapy】

患者腹水を腹水濾過器にて濾過し除去物質と分離したのち腹水濾過器にて濃縮し、濃縮腹水を再度静脈より注入する。

内圧濾過法、外圧濾過法さらにポンプ方式、落差方式など、手技が様々あります。