血液浄化療法の基本原理

血液浄化の分類と治療の原理について解説します。

この記事はで読むことができます。

Table of Contents 表示

血液浄化療法の種類

僕的な分類にはなりますが、血液浄化療法をザックリ分類すると『IRRT』、『CRRT』、『PD』、『Apheresis』の4カテゴリーに分類できます。

この4つのカテゴリーをさらに細分化すると以下のような治療法に分けられます。

間歇的腎代替療法:IRRT

- 血液透析:HD

- 血液濾過:HF

- 血液透析濾過:HDF

- 限外濾過法:ECUM

- 長時間低効率透析:SLED

持続的腎代替療法:CRRT

- 持続的血液透析:CHD

- 持続的血液濾過:CHF

- 持続的血液透析濾過:CHDF

- 持続的緩徐式限外濾過法:SCUF

- 長時間低効率透析:SLED

腹膜透析:PD

- 連続携行式腹膜透析:CAPD

- 自動腹膜透析:APD

- 持続性周期的腹膜透析:CCPD

アフェレシス:Apheresis

- 単純血漿交換療法:PE

- 選択的血漿交換療法:SePE

- 二重膜血漿交換療法:DFPP

- 血液吸着療法:HA=直接血液灌流法:DHP

- 血漿吸着療法:PA(免疫吸着療法:IAPP)=血漿灌流法:PP

- 白血球除去療法:LCAP

- 顆粒球除去療法:GCAP≒顆粒球・単球除去療法:GMA

- 腹水濾過濃縮再静注法:CART

基本となる原理は3つ!

- 分子拡散(=拡散)

- 濾過(限外濾過、精密濾過)

- 吸着

- 遠心分離(今回は割愛)

ある物質が水などの液体に溶けている場合、

- 元となる液体を『溶媒』と呼ぶ(水などの液体)

- 溶けている物質を『溶質』と呼ぶ(ある物質)

- 溶質が溶媒に溶けている液体を『溶液』と呼ぶ

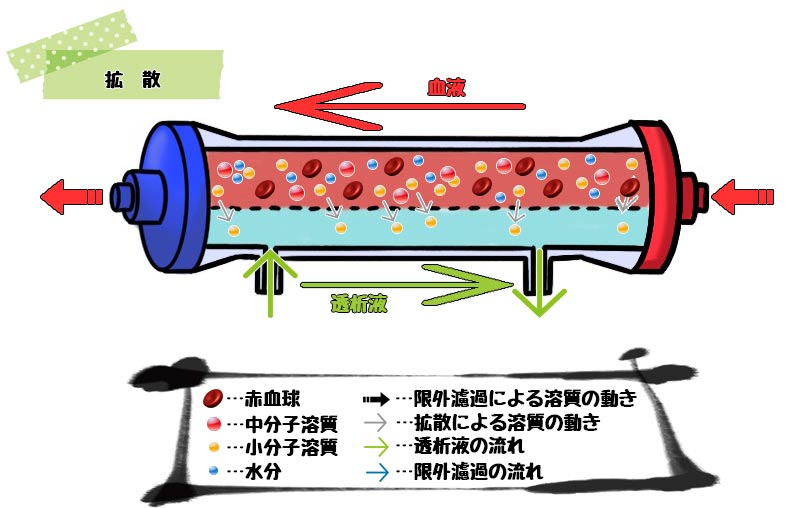

分子拡散(拡散)

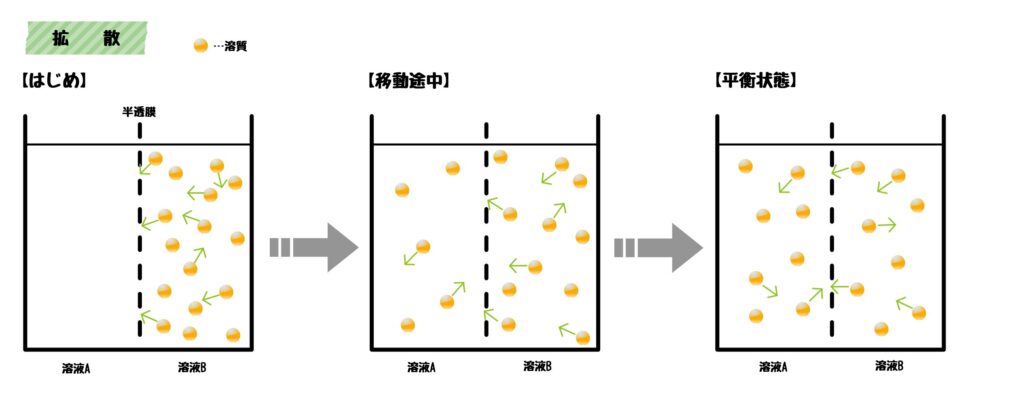

拡散とは、『溶質が溶液中で不均一な状態にあるとき、溶質はその濃度の高い方から低い方へ、溶質濃度が均一になるまで自発的に移動する』こと。

要するに、濃度を均一にしようと濃い方から薄い方へ溶質が移動するよ!均一になったら移動はなくなるということ。

拡散の推進力は、溶質の濃度差である。

実際の透析で言い換えると、BUNやCr、K、Pなど体外へ排泄ができない状態(腎不全)では血液中の濃度が高くなる、透析液の主な組成はNa(140)、K(2.3)、Ca(2.6)、Mg(1.2)、Cl(11.3)、HCO3–(30)CH3COO-(4.2)、Glu(150)であり、血中と透析液の濃度に差ができる。

※透析液はキンダリー5Eを例としています。()内は理論値の濃度、単位はGlu:mg/dL、それ以外はmEq/Lです。

BUNやCr、Pは透析液には含まれていない為、血液中→透析液へ拡散が常に行われ、Kに関しては透析液中の濃度が2.3mEq/Lであるため、血中のK濃度は透析液のK濃度に近づくまで拡散が行われます。

また、透析患者は腎での酸排泄ができない為、代謝性アシドーシスの状態となっているため、HCO3-が透析液→血中へと拡散により補充される。

拡散は溶質の自発的な動きであるため半透膜(透析膜)の細孔より小さいもの(小分子物質)しか移動できない。

→中分子や大分子の物質は拡散による移動はできない。

また、溶質の分子量が小さいほど拡散速度は速い。

定義では、濃い方から薄い方へや均一になるまで自発的に移動すると書いてあるが、見かけ上は濃度が高い方から低い方へ移動しているが必ずしも溶質の移動は一方通行ではなく、濃度が均一になっても溶質の動きが止まることなく、溶質は動き続けている。

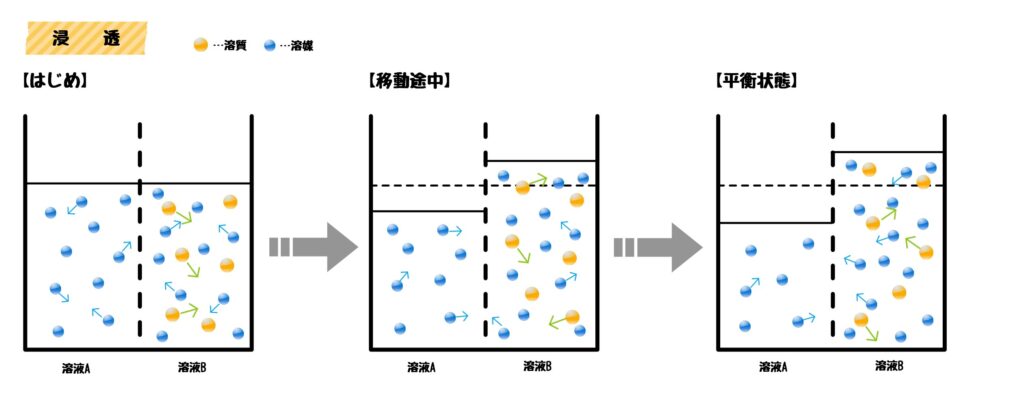

拡散と似たような動きをする浸透というものもある。

浸透は溶媒(水)が溶質濃度が低い方から高い方へ移動する溶質濃度が均一になるまで自発的に移動する。

要するに濃度の高い方を水で薄めて濃度を均一にしようとする動きである。

溶質濃度の濃い方へ水溶媒が移動するため液面が上昇する。

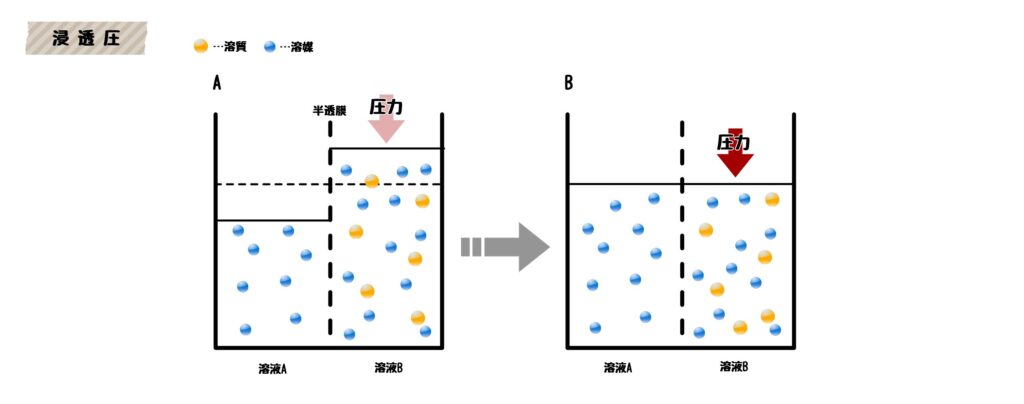

しかし、溶液Bが増加するにつれて、重力により溶液Bから溶液Aへ戻ろうとする力が働くので、溶液Aから溶液Bへ移動しようとする力(浸透圧)と戻ろうとする力(重力)が釣り合った時点で、移動は見かけ上終了する。

こちらも推進力は濃度差であり、上昇した液面をもとの高さに戻すのに最低限必要な圧力を「浸透圧」という。

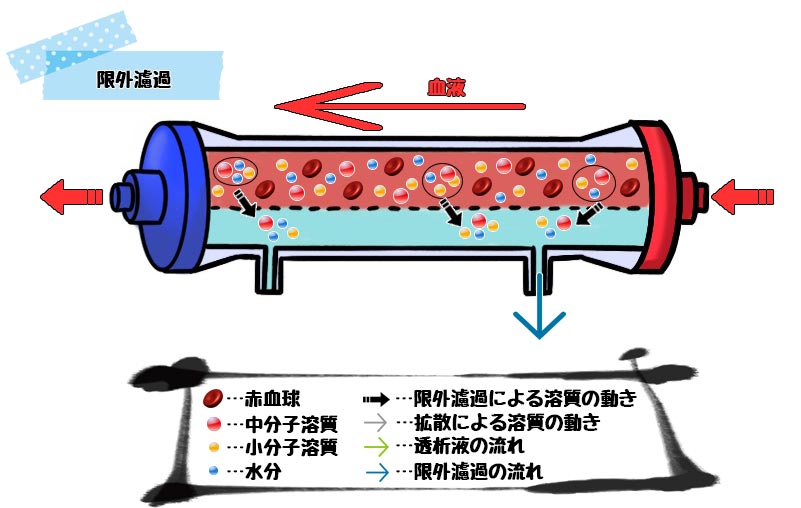

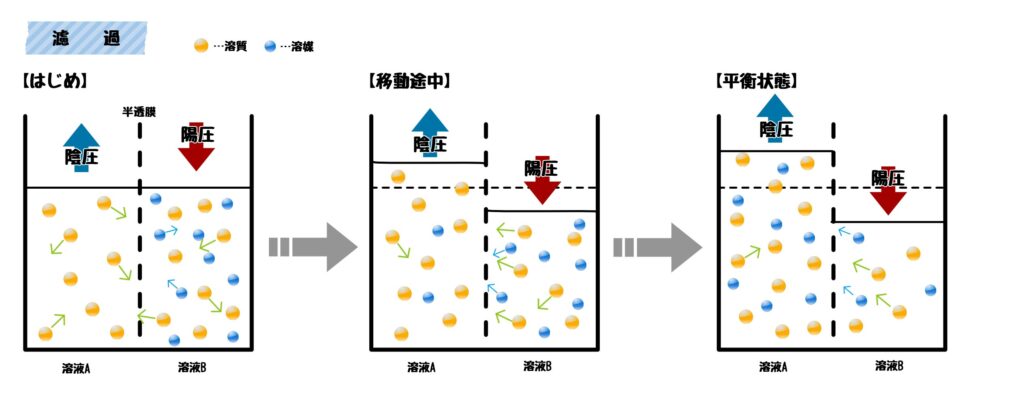

濾過(限外濾過、精密濾過)

濾過とは、『膜を介して陽圧もしくは陰圧によって膜間に圧力差を与えると、圧力の高い側の溶液の一部が膜を透過して、圧力の低い側の溶液へ移動する』こと。

濾過によって溶媒である水と溶質が膜の反対側に移動する。

また、濾過では溶質を押し出すことになるので、拡散に比べて比較的大きな分子の溶質も移動させることができる。

濾過の推進力は圧力差である。

HD、HDF、HDで使用される透析膜や濾過膜は平均細孔経が1nmオーダーの細孔をもつ膜分離を限外濾過と言い、アフェレシス療法で使用される血漿分離膜の平均細孔系は100nmオーダーの細孔をもつ膜分離を精密濾過という。

また、DFPPの2次フィルタである血漿成分分画器の平均細孔経は10nmオーダーであり、透析・濾過膜と血漿分離器の中間に位置する。

ザックリ、HDF、HF、HDは限外濾過!(CHDF、CHF、CHDも限外濾過)、アフェレシス療法は精密濾過と覚えましょう。

吸着

吸着とは、吸着剤の表面で吸着される物質の濃度が高くなる現象である。

吸着には、『物理吸着』と『化学吸着』の2つがある。

吸着剤と吸着される物質との間の分子間力、静電力、疎水結合などにより生じる吸着である。

- 比較的弱い結合

- 吸着される物質と溶媒間の分子間力<吸着剤との分子間力の時、吸着される。

逆をいうと、吸着剤との分子間力よりも分子間力の大きな溶媒を流すと吸着物質を吸着剤から剥がす(脱着)ことができる。 - 物理吸着では選択的に物質を吸着させることはできない。

- 可逆的(脱着可能)、吸着量、吸着速度ともに大きいが選択性は低い。

吸着剤と吸着される物質との間の抗原抗体結合、Fc結合などの化学結合により生じる吸着である。

- 比較的強い結合

- 一度吸着すると吸着した物質を脱着させることは難しい。

- 除去したい物質と結合する物質を吸着剤として利用することにより、特定の物質を選択的に吸着することができる。

- 吸着量、吸着速度ともに小さく、不可逆的(脱着不可)で吸着熱が比較的大きいが、特異性や選択性に優れる。

吸着と言えば、アフェレシス療法というイメージが強いが、RRT領域でもPMMA膜やAN69(ST)膜などにより炎症性サイトカインの除去にも吸着が利用されている。