呼吸器の解剖生理【解剖】-上気道と下気道-

CRRT:continuous renal replacement therapy についての解説

この記事はで読むことができます。

Table of Contents 表示

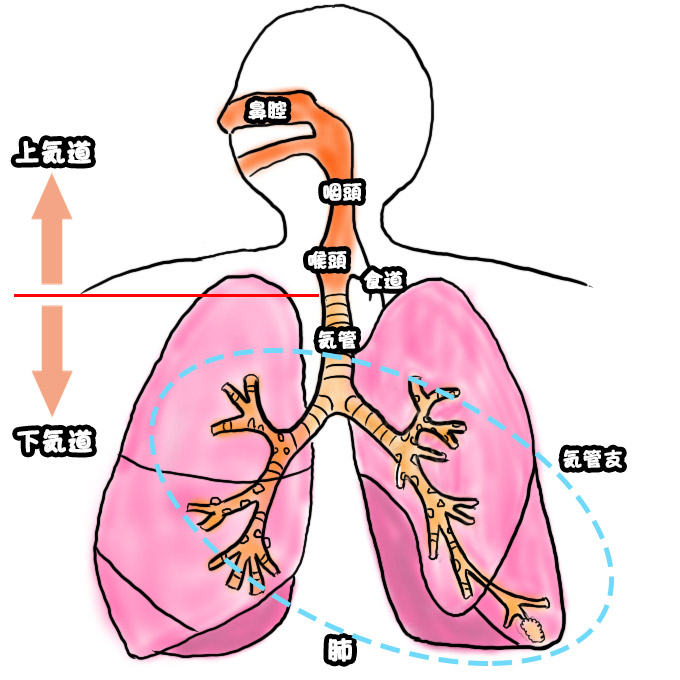

呼吸器系の構造

空気の通り道である気道、ガス交換を行う肺胞で構成される。

呼吸器に属する器官は、上気道、下気道、肺がある。

上気道は、鼻腔、咽頭、喉頭に、下気道は気管、気管支、肺に分けられる。

気管支の末端は、肺胞管に分岐し、無数の肺胞が房状となり肺胞嚢を形成している。

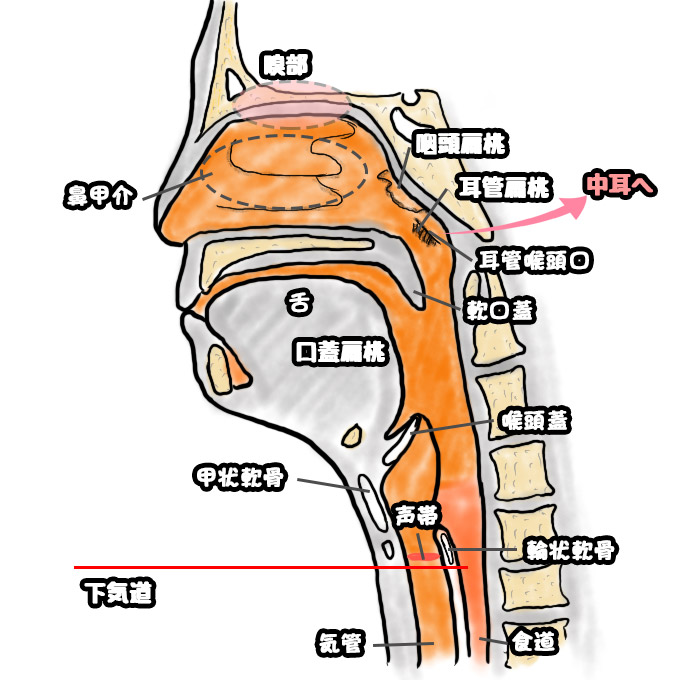

上気道の構造

上気道は呼吸の役割だけではなく、消化管、耳鼻の役割にも関与している器官である。

今回は呼吸の役割に焦点を当てて解説する。

嗅覚をつかさどる嗅部、中耳へつながる耳管咽頭口が上気道にはある。

また、口は咀嚼(そしゃく)の役割を果たす。

上気道は、空気は気道へ、食べ物は食道へ流れるようにコントロールしている。

軟口蓋(なんこうがい)が垂れ下がり、喉頭蓋(こうとうがい)が上方を向き、鼻腔を通った空気が喉頭から気管に流入する。

舌根(ぜっこん)および軟口蓋が持ち上がり、口腔、鼻腔を塞ぐ、喉頭の挙上に伴い、喉頭蓋が下がり、喉頭口を塞ぎ、喉頭蓋が下がり、喉頭口を塞ぐことにより、食べ物が気管に流入するのを防ぎ、食道へ導く

※嚥下時には声門が閉じるので一時的に呼吸運動が止まる

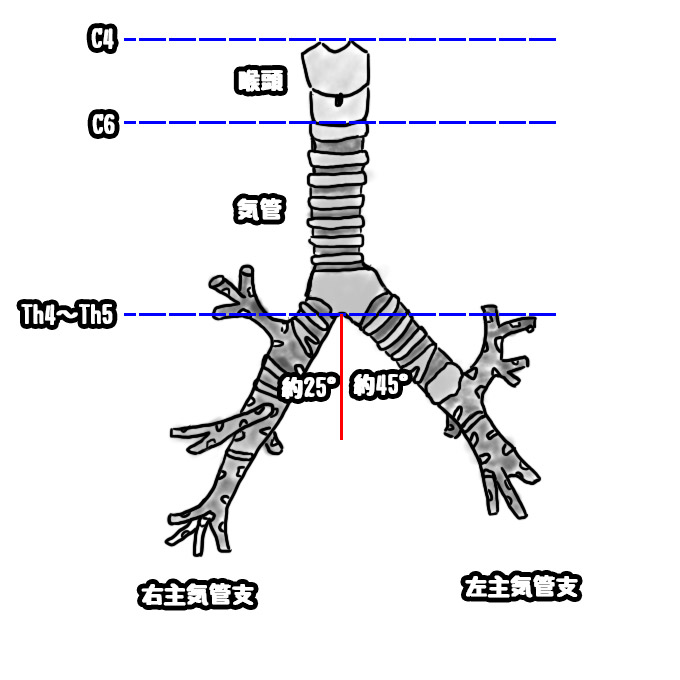

下気道の構造

解剖学的には下気道は気管~呼吸細気管支までを言うがここでは肺胞管、肺胞嚢まで記載しています。

喉頭はC4(第4頸椎)付近から始まり、気管はC6(第6頸椎)付近から始まる。

Th4(第4胸椎)~Th5(第5胸椎)の付近で右主気管支、左主気管支へと分岐する。

右主気管支の分岐角は約25°、左主気管支は約45°となっており、太さは左主気管支よりも右主気管支の方が太い

左右対称でない理由は、心臓の存在が関係している。

よって、誤って食べ物が気管に流入してしまうと、分岐角が小さく、太い右主気管支に落ちやすいため、誤嚥性肺炎は右肺下葉(みぎはいかよう)で生じやすい。

気管の構造

気管の太さは成人で約1.6cmで弾力性に富んでいる。

呼吸により多少の伸縮はあるが、常時開いた管である。

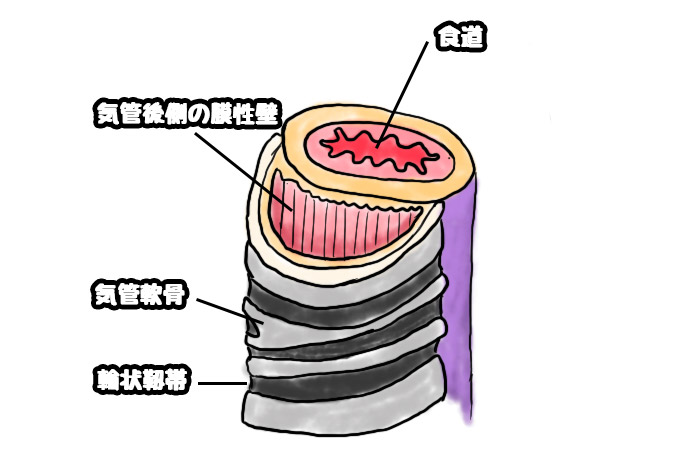

気管軟骨は前方に凸の馬蹄形の軟骨輪であり、気管軟骨と気管軟骨との間には弾性繊維に富む輪状靱帯が走行している。

気管の後壁(食道と接する側)は軟骨がなく平滑筋によって構成され、この部分を膜性壁または膜様部と呼ぶ。

気管軟骨は気道内腔を維持し、虚脱(過剰に収縮すること)を防いでいる。

下気道の分岐と働き

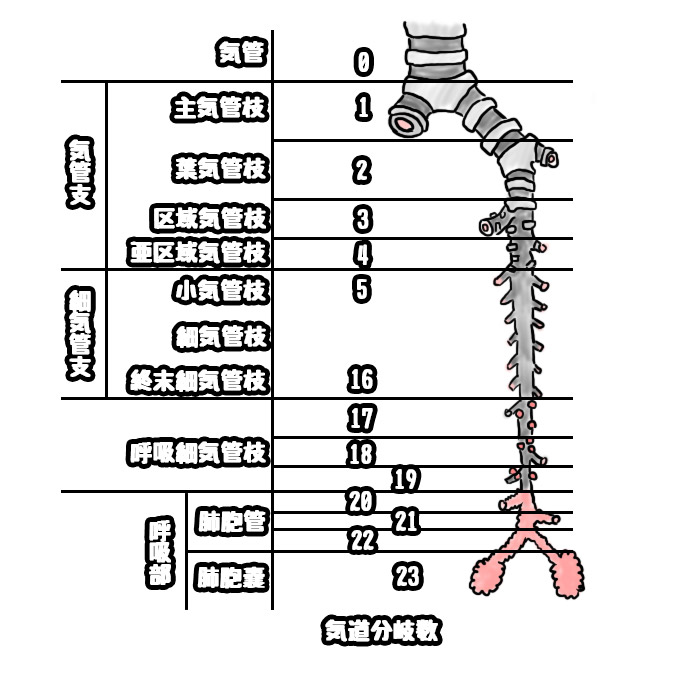

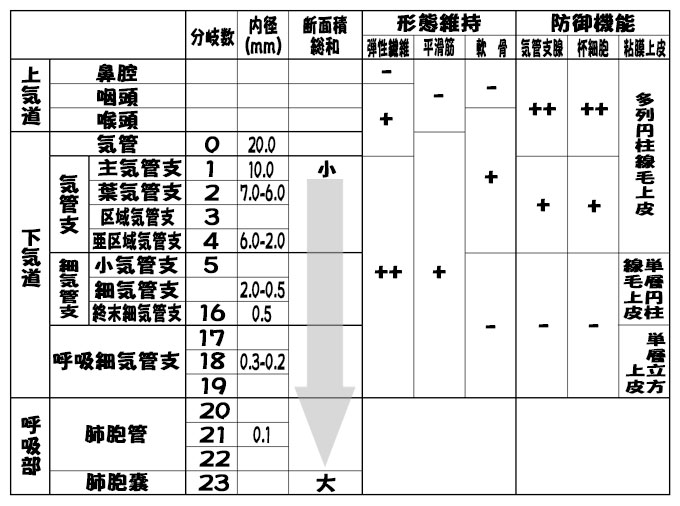

気管からTh4~Th5の付近で左右2本の主気管支に分岐をして、その後それぞれ23回の分岐を経て肺胞に至る。

末梢に行くほど一つ一つの断面積は小さくなるが、断面積の総和は大きくなるため、より効率的にガス交換ができる。

ガス交換は呼吸細気管支、肺胞管、肺胞嚢でしか行われない。

鼻腔~終末細気管支まではガス交換は行われずただの空気の通り道である。

このガス交換が行われない部分を解剖学的死腔(かいぼうがくてきしくう)という

下気道の役割

ガスの輸送路としての形態維持、感染防御が主な役割となり、感染防御の働きにより下気道は無菌状態である。

また、呼吸細気管支付近では、気道と肺胞の境界が不明瞭な領域であり、線毛を持たない細胞が増えてくる為、異物などによる炎症が起きやすい領域である

下気道のまとめ

杯細胞:多くの顆粒をもち、粘液を分泌する細胞

気管支腺:気管支に存在して、起動分泌物を分泌する組織

起動分泌:軌道に存在する異物の吸着とIgAの働きにより気道を浄化する

感染防御としての機能

外気から侵入した異物を除去するために7つの防御機能がある。

粘液で包まれた異物は咽頭から食道や口外へ排出される。

異物は気道の深部に達するにつれて防御技能によりどんどん排出される、肺胞までたどり着いたとしても、ラスボスの肺胞マクロファージにより除去(貪食)される。

①鼻毛(鼻腔内)

大きな異物を除去する。

②鼻腔内粘液・線毛(鼻腔内)

円柱線毛上皮細胞の線毛運動と杯細胞や鼻腺より分泌される粘液によって異物を除去する。

③くしゃみ反射(鼻腔内)

くしゃみや咳嗽(がいそう)は鼻腔や気道が異物などで刺激されることで起こる反射であり、鼻腔や気道に侵入した異物を追い出す役割がある。

くしゃみ、咳嗽の反射中枢は延髄にある。

くしゃみ反射では三叉神経(さんさしんけい)、咳嗽反射は迷走神経(迷走神経)が中枢に情報を伝達している

④Waldeyer咽頭輪

咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌扁桃より構成される。

⑤気管支粘液・線毛

円柱線毛上皮細胞と杯細胞によって構成され、円柱線毛上皮細胞は線毛運動、杯細胞は粘液分泌を担い異物除去を行う。

また粘液にはIgAが含まれており局所免疫としての役割も果たしている。

⑥咳嗽反射(気管支)

③のくしゃみ反射参照

⑦肺胞マクロファージ

肺胞壁や肺胞内には肺胞マクロファージという大食細胞が存在する。

肺胞マクロファージは単球由来の細胞であり肺の内外に存在している。

外気に含まれるチリやほこり(塵埃:じんあい)と除去(貪食)するので別名、塵埃細胞とも呼ばれる。

まとめ

上気道では、異物の除去ならびに空気と食べ物を区別してそれぞれの道へ流れるようにコントロールしている。

下気道では、分岐を繰り返し、肺の隅々まで空気が行きわたるように走行しており、末端に行くにつれ内径は細くなるものの断面積の総和は大きくなる。

また、線毛運動と粘液によって異物の除去を行い、空気を肺胞まで届ける。

解剖学的には肺胞は下気道ではないけれどついでに紹介しました。

詳しくは次回以降で説明します。

肺胞では肺胞マクロファージと呼ばれる大食細胞が存在しており、最後まで残った異物を除去(貪食)する働きがある